Яхтанабас: Ловушка праведности

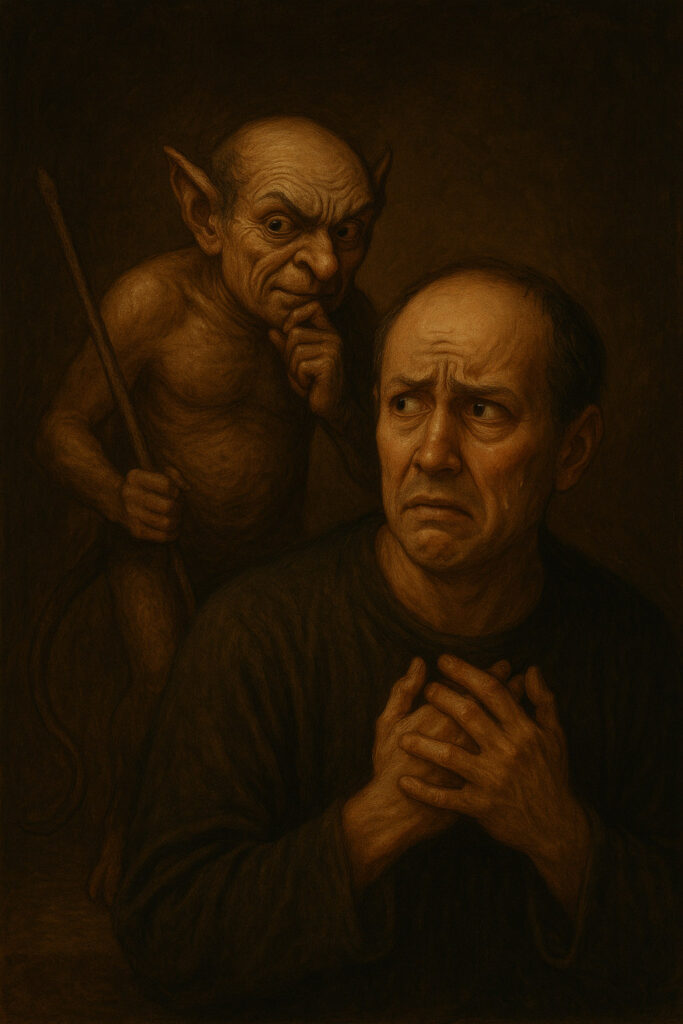

Казалось бы, в современном насквозь гедонистическом мире дестрактор «ложной праведности» не должен занимать видного места среди препятствий к развитию сознания. Королевство Загана – демона тщеславия – в новое время собирает свою «дань» в основном за счет социальных институтов, культа «успеха» и карьерных стремлений, а образ «ворчуна» — Ронове кажется гротескным и несерьезным.

Тем не менее, согласно гностическим представлениям, стремление к «праведности» как способ внутреннего самовозвеличивания, тонкого гипер-эгоизма считается проявлением одного из «Первичных» или Старших Архонтов – Яхтанабаса (Яхфанбаса, Яхтенебраса) – воплощения базового дестрактора неравенства, как глубинного представления о том, что одни потенции «ценнее» или «предпочтительнее» других, о том, что есть нечто, заслуживающее первоочередной реализации.

При более тщательном рассмотрении становится понятно, что такое представление – действительно один из корней гемармена, поскольку оно лишает путников надежных ориентиров на пути к Плероме, выдавая за достижение – имитируемую праведность или «просветленность». При этом сам факт притворства, имитации, может быть более или менее осознаваемым, лучше или хуже замаскированным, что порождает целый хор «демонов ложной святости» — Валака, Данталиона, Вуала, Раума, уже упомянутого Ронове и других. И несмотря на свой порой комичный вид, именно Ронове оказывается одним из самых опасных и существенных врагов развития сознания, поскольку он неявно подсовывает ощущение того, что «если другие не вполне честны с собой, то и мне можно».

Яхтанабас – это источник и создатель «ложной элитарности», очень тонкого, но всепронизывающего ощущения того, что есть «достойные» и «недостойные» пути, а все рассказы о «путях праведников» вроде бы говорят о том, что, просто совершая одни действия и воздерживаясь – от других, можно достичь высокого уровня развития. И в этом ощущении – сразу два обмана, два дестрактора.

Первый – более очевиден: это сама идея «духовной элитарности», внутреннее самодовольство от того, что «я – лучше других», «я-то поступаю правильно, не то, что они». И даже тогда, когда сам факт «праведности» неподделен, когда такой человек действительно не совершает (даже замаскированного) зла, ощущение «собственного превосходства» губит душу изнутри. Типичным примером такого «падения от праведности» может быть буддистский образ кузена Будды Шакьямуни — Девадатты, который стал врагом, внес раскол в сангху и даже пытался убить Будду лишь из-за того, что считал себя более праведным, более аскетичным, а потому – более достойным почитания, чем Будда. При этом Девадатта не был «обычным злодеем» или простым завистником: Будда свидетельствует, что в прошлых жизнях Девадатта был выдающимся святым, мастером и учителем самого (будущего) Будды. И все это не уберегло его от печального омрачения, от падения и последующей гибели.

Второй обман Яхтанабаса гораздо менее заметен и состоит в самом факте «избегания», ложной чистоты, избирательной реализации. Казалось бы – и Будда, и Христос, и все другие великие учителя говорят о том, что следует совершать добро и воздерживаться от зла, и, конечно, нет ни малейших оснований сомневаться в верности такого вектора. И сами гностики часто являлись ярким примером такой крайней сепарированности, доводя свою праведность и чистоту иногда до крайних форм аскетизма.

Однако тонкость, неочевидность деструктивного ядра этого состояния заключается в мотивационной схеме: действовать правильно, потому что так говорят учителя или учения, а не потому, что таков «внутренний порыв» сознания. Казалось бы – какая разница, почему человек поступает хорошо, если в результате его действия все равно приносят благо? И, пожалуй, для «внешнего» мира действительно разницы нет; однако она есть для самого этого человека, для его сознания, поскольку использование внешних мотивационных стимулов перекрывает связь с внутренним светом его собственного сознания, формирует привычку полагаться на внешние опоры и ориентиры.

Избегание, сепарирование, основанное на внутренних опорах – это принципиальная разноприродность, несмешиваемость, которая не требует усилий по своему поддержанию. Тот, кто идет на свет собственного сознания – не совершает зла не потому, что «избегает соблазнов» или «соблюдает закон», а просто потому, что зло ему иноприродно, так же, как капля масла в стакане воды не прилагает усилий для того, чтобы «не раствориться», не смешаться со средой, она сепарирована самой своей природой. Если же человек ставит внутри себя преграды, если он запрещает или сдерживает те или иные проявления или влечения – он лишает свое сознание главного свойства – свободы. И в этом случае вместо того, чтобы идти к Свету – сознание, напротив, лишь наращивает свою тень.

Соответственно, другим людям, которые видят внешнюю сторону действий такого человека, его неподдельную полезность и добродетель, кажется очень правильным следовать его примеру, однако, вместе с этим следованием легко получить и индукцию той самой внутренней мотивационной схемы, ту саму тонкую внутреннюю нечестность, избегание зла не из иноприродности, но – из тонкой гордыни и тщательно прикрытого ханжества.

Соответственно, и Ронове, как демон «духовной элитарности» оказывается не просто гротескным «чудовищем», ворчащем о фарисейских ценностях, а серьезным демоническим «Маркизом и Графом», собирающим и сегодня свой немалый оброк.

Психологически влияние Ронове часто уходит корнями в детскую травму неполноценности, в те эпизоды жизни, когда маленький человек оказался слишком слабым, чтобы добиться внимания или уважения прямо — за свои достоинства, талант, силу. В этой уязвимости, в пережитом опыте унижения, отвержения или насмешки и зарождается потребность в компенсации. Так формируется зачаточная маска — «я покажу, кто я», «я стану значимым», «я заставлю уважать себя». И если боль раннего непризнания оказывается достаточно острой, а опоры на внутренние основы сознания недостаточными, этот механизм компенсации начинает развиваться как фундаментальный элемент личности. На более зрелом этапе эта энергия проявляется не столько в желаниях, сколько в моделях восприятия: человек начинает воспринимать себя как того, кто должен казаться значимым, уважаемым, важным. Он сам не знает, откуда берётся этот внутренний зуд, но чувствует его остро: быть услышанным, говорить убедительно, выглядеть достойно, производить впечатление. Как и все жертвы свиты Загана, он осваивает риторику, жесты, позы, интонации. И постепенно он уже не столько живет, сколько играет роль того, кто идет осмысленно и успешно.

Люди с активной матрицей Ронове болезненно воспринимают критику, не переносят сомнений в своей исключительности, боятся разоблачения, зависимы от похвалы. Они постоянно в напряжении, словно внутренне дрожат, поддерживая величие, в которое на самом деле не верят. И со временем эта маска может стать настолько плотной, что перекрывает доступ к логосу, к настоящим основам потока сознания. Человек начинает верить в свое достижение, отождествляться с образом, теряя контакт с живой, изменчивой, уязвимой, сложной и несовершенной, но — настоящей основой себя. Так Ронове решительно блокирует духовное развитие, поскольку тот, кто стремится казаться, теряет способность действительно преодолевать и превосходить, то есть — становиться.

С магической точки зрения, Ронове мешает формированию настоящего вектора воли: он направляет волю не на внутреннюю трансформацию, а на внешнюю демонстрацию.

Соответственно, противостояние Ронове — это возвращение к честности, столкновение с тенью и мрачными сторонами себя и мира. Человек, осознавший, что стремится к признанию не потому, что зрел, а потому, что боится быть никем, этим самым и делает первый шаг к реальной трансформации. Маг, развивающий себя, должен научиться смотреть на свои сильные и слабые стороны без гордыни и без самоуничижения. Он должен знать себе цену, только не как цену для чужих глаз, а как внутреннее знание: «это — я, и я достоин быть, как и любой другой».

Путь освобождения от Ронове — не в отказе от стремлений, а в отказе от имитации, в том, чтобы совершенствоваться изнутри, а не по чужим предписаниям или образцам. И тут речь не о скромности или смирении, которые также легко становятся опорами для тонкого самолюбования, а о внутренней подлинности, без которой никакой путь не является действительным Путем развития. Важно понять, что настоящая зрелость — не в том, чтобы выглядеть старшим, а в том, чтобы быть честным и перед младшими, и перед равными, и перед теми, кого ещё не встретил, видеть, что проявляться изнутри — достойнее, чем быть прекрасным снаружи.

Таким образом, в то время, как Ронове — это внутренний соблазн казаться важным, выглядеть «мудрым», «духовным», «зрелым», то Яхтанабас — это сам принцип обособления, идея, что в мире существуют «высшие» и «низшие» пути, достойные и недостойные души, праведники и нечистые.

Яхтанабас внедряет в ткань сознания само представление о неравенстве потенциалов, о том, что «духовность» измеряется лишь теми или иными внешними критериями — поступками, списками отказов или уровнем аскезы. Архонт оперирует коллективными конструктами, нормами, религиозными системами, общественными понятиями о «духовности» и «ценности».

На практике их взаимодействие выражается так: Архонт формирует «онтологическую» структуру ценностей — то, что «праведно», «достойно», «высоко» и так далее, а демон предоставляет психоэмоциональную технику присвоения этой праведности себе: манеру говорить, выражаться, одеваться, обращаться, «служить» — так, чтобы выглядеть как часть «высшего круга», даже если это не исходит из глубины. Это взаимодействие рождает массу «духовных работников», «учителей», «посвящённых» — риторически изощрённых, харизматичных и часто действительно практически полезных, однако несущих в себе тонкий яд имитации, гордыню, ущемление свободы проявления сознания.

Именно поэтому Ронове так опасен: он провоцирует шаги к внутренним уступкам в искренности, и эти уступки совершаются не от страха, не от соблазнов, а от неоспоримых представлений о правильности. И, что особенно тонко, его сила усиливается на фоне слабости окружающих. Чем меньше в мире подлинности, тем большим становится соблазн «казаться», хотя бы для баланса. Если большинство «не ведает, что творит», то тот, кто умеет «быть хорошим», уже чувствует себя выше — и вот здесь, в этом самовозвеличивании, сознание и впадает в деструкцию.

Понятно, что освобождение от Ронове и Яхтанабаса начинается там, где исчезает нужда казаться и начинается исходящий из внутренней потребности Путь к тому, чтобы быть.

При этом несложно увидеть, что при честном следовании порывам своей души невозможно полностью удержаться от падений или «грехов», но при этом важно — вставать после каждого падения, извлекать из них уроки и обнаруживать таким образом иноприродность зла — свету сознания. Сознание, пробуждающееся к свету, всегда проходит через множество плотных, несовершенных, травмированных слоёв своей природы, накопленных за бесчисленные жизни. Неизбежно вскрываются желания, которые еще не очищены, слабости, которые еще не преодолены, многочисленные сомнения, страхи, прошлые зацепки. И в каждом его «падении» раскрывается одна из этих неочищенных граней как «теневая» часть, нуждающаяся в признании и трансформации и превосхождении.

Настоящее развитие начинается там, где существо, упав, не отворачивается от себя, не выстраивает самоподавлений или самооправданий, а честно и внимательно смотрит в то место, где произошёл сбой, и спрашивает: «что именно во мне согласилось на это»? Падения – это лишь свидетельства того, что есть области, где сознание ещё не просветлено, где оно не согласно со своей изначальной природой. И тогда обнаруженную таким образом теневую зону можно осветить, проработать и тем самым — интегрировать.

Именно так и обнаруживается упомянутая иноприродность зла — свету сознания, как принципиальная невозможность тьмы долго удерживаться внутри того, что всё глубже и глубже проясняется. Когда сознание пробует разные формы, оступается, срывается, но — находит в себе силу и мотив, чтобы встать снова, оно начинает чувствовать, что не всё, что его привлекало, действительно исходит из него самого, что не всё, что казалось желанным, остаётся таким, когда пережито.

И тогда человек постепенно всё меньше избегает «греха», и не из боязни наказания или страха перед «нечистотой», а всё больше — просто не хочет его, поскольку его внутренний свет уже не сочетается с тем, что отбрасывает тень.

Таким образом, Путь — это не «лестница праведников», а живое движение, в котором падения не отменяют достоинств, а наоборот, оказываются инструментами самопознания и самоосвобождения.

Именно поэтому маг или искатель, противостоящий Ронове, прежде всего учится честности. И в этом обучении он может падать и подниматься, совершать неблаговидные поступки, извлекая из них уроки. А противостоящий Яхтанабасу — отказывается от идеи, что есть «высшие души» и «низшие пути», признаёт священность многообразия форм и равную ценность всех выражений Света — от монаха-пустынника до ремесленника, от аскета до воина. В этой признанной множественности путей и вырастает настоящая духовная зрелость, поскольку великий — это не тот, кто выше других, а тот, кто свободен от нужды быть выше.

Спасибо.

Спасибо большое.

Немного уточню. Понимание » высших и низших » исходит не от абстрактного , а зависит от увеличения граней сознания , его подключений . Поэтому сказать , что развитое сознание » выше» чем «обычное «, это нормально. Главное не придавать этому эгоистический оттенок . А вот обидится на это сравнение тот , кто несогласен, что себя надо постоянно развивать в преодолении всю жизнь.