Элоай и Марбас: Невежество цифровой эпохи

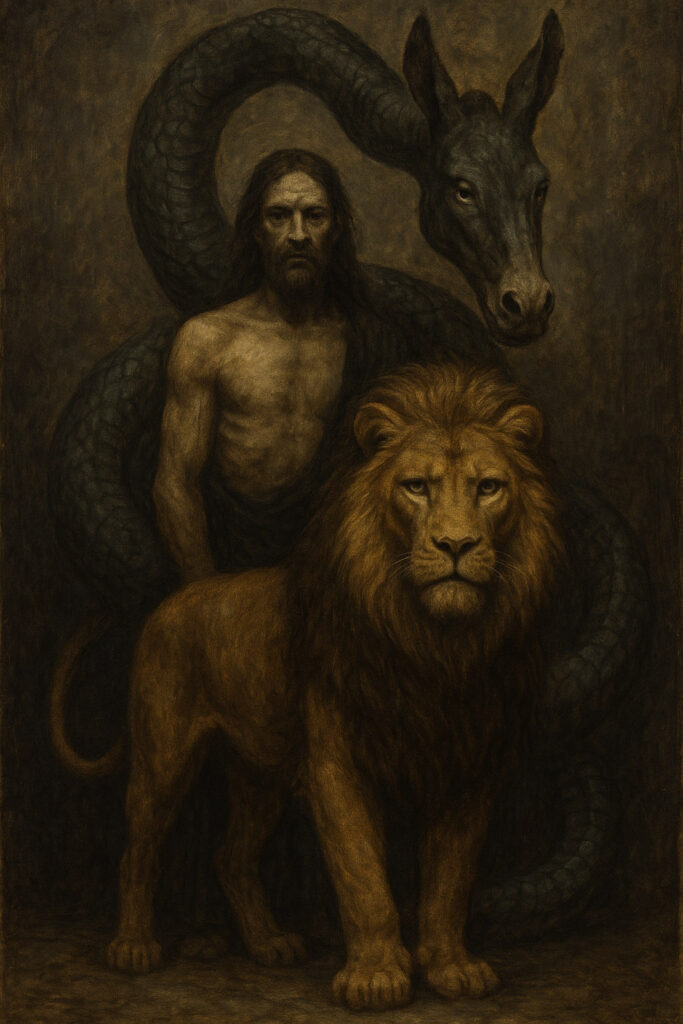

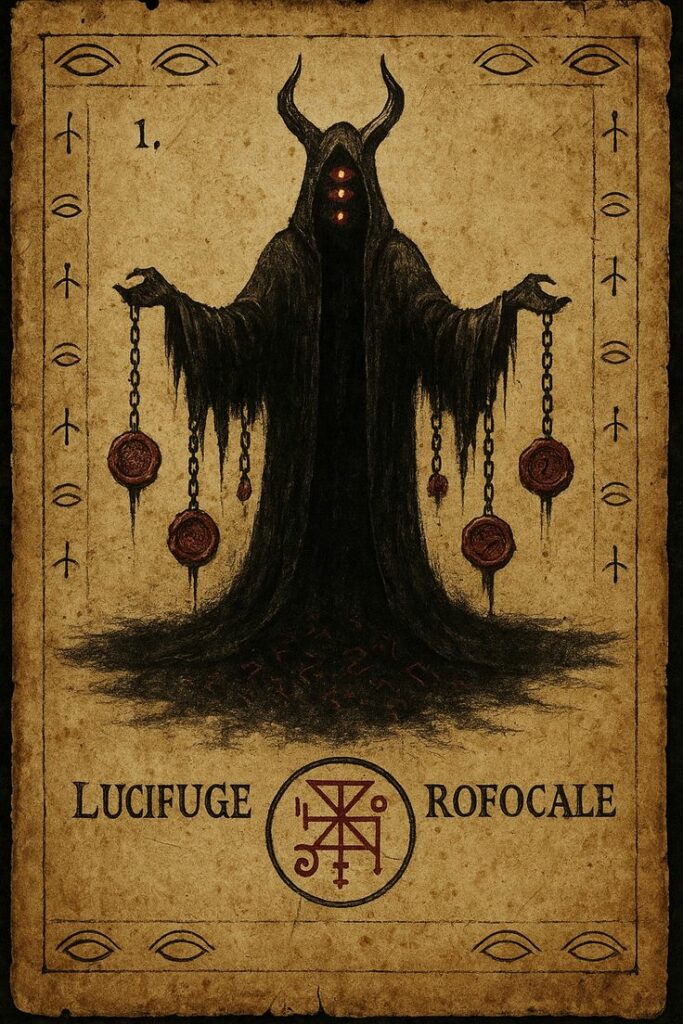

Одним из важных проявлений центрального дестрактора Неведения является матрица Марбаса — «Герцога ложной экспертности», механизм упрощения и уплощения мышления, стабилизирующий омрачение «я уже знаю». Этот демон искажает живое вопрошание в управляемые процедуры и привычку делегировать мышление — внешним алгоритмам, опираясь на активность Архонта Меркурия — Элоая (который ослабляет волю к узнаванию) и еще одного архидемона невежества — Люцифуга Рофокаля (который внедряет ложное «единство и ясность»).

Мы обсуждали, что первый шаг Неведения делает Король Баэль: он «разряжает» сам познавательный тонус, культивирует ощущение «я уже знаю», снимает внутреннюю потребность задавать вопросы. Так создается новый, «омраченный» режим работы сознания: его добровольный отказ от своих базовых активностей и искажение в самом осознании желаний и тяготений.

В этом режиме Марбас — правитель-администратор: он устанавливает остановку познавательной активности как «новую норму», переводит ложную уверенность Баэля в рутинную операциональность.

Именно поэтому он так активно проявляется в новое время, с его гиперинформирующей цифровой средой: там, где множество готовых ответов лежит за одним кликом, «ремесло экспертности» легко подменяет действительное познание. Узнавать, не понимая – вот новый вид неведения, закрепляемый Герцогом интернета.

Поэтому в свите Короля Неведения Марбас — первый источник механистической остановки, когда мысль не идёт, а «едет».

Среди проявлений активности Марбаса можно отметить несколько ключевых аспектов. Во-первых, он сужает обретение опыта до двоичной логики «работает/не работает». Вместо открытого поля возможностей устанавливается фиксированная процедура «информированности»; вместо того, чтобы стремиться понять «как это устроено», культивируется стремление запомнить, «как это настроить». Во-вторых, Марбас устанавливает приоритет управляемости над пониманием. Внешне это дает идеальную «ясность»: логика изложения просматривается ясно, созданные интерфейсы — дружелюбные, но внутри — отсутствие реального вопроса; транслируемая картинка цельная лишь потому, что из нее изъято все тревожащее, неподатливое. В-третьих, демон меняет источник когнитивного удовлетворения. До него удовлетворение приходит, когда понимание возникло в результате собственной работы: сознание связало и проанализировало факты, проверило руками, убедилось, и получило свой дофамин. В условиях активной матрицы Марбаса удовлетворение закрепляется на уровне «получил ответ без напряжения», и привычка к легкому дофамину от внешней подсказки вытесняет более длинный путь понимания, осознавания, проживания реального опыта.

При этом активность Марбаса, как мы уже отметили, «крышуется» более могучим демоном отдельности — Люцифугом. Его ложь в том, что он объявляет внешние опоры «высшей истиной», «опытом», «единственным здравым смыслом», и таким образом закрывает вход для света познания. Фокалор — его волевой кнут, ложная опора на «ценности» и традиции; Агарес — его отворачивание сознания от себя — к чужим ценностям; а Марбас — его механизация ума: отказ от живого вопрошания в пользу готовых процедур.

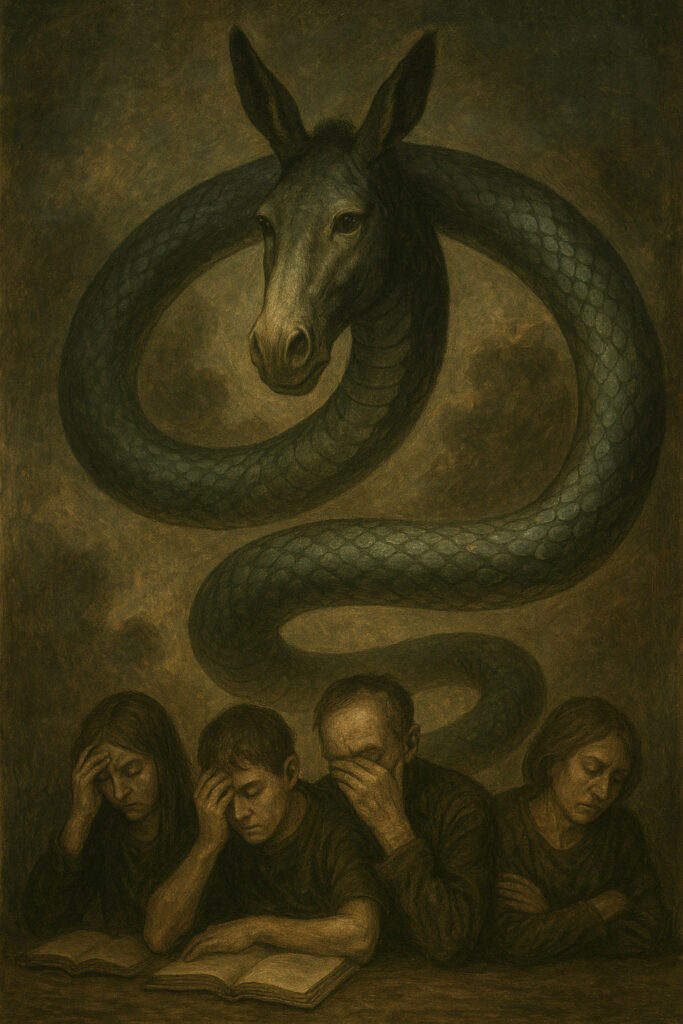

В цифровой среде эта тройка дестракторов проявляется особенно легко. Люцифуг создаёт фон однородной тьмы: всё кажется «единым и понятным», мир — изолированным аквариумом без неожиданностей. На этом фоне Марбас подсовывает форму знания вместо знания: шорткат, алгоритм, ответ по первой ссылке, «спроси у нейросети» — как замену собственного исследования. Так иллюзия единства Рофокаля и «регулируемое» понимание Марбаса действуют заодно: ложное единство требует ложных ответов, ложные ответы укрепляют ложное единство.

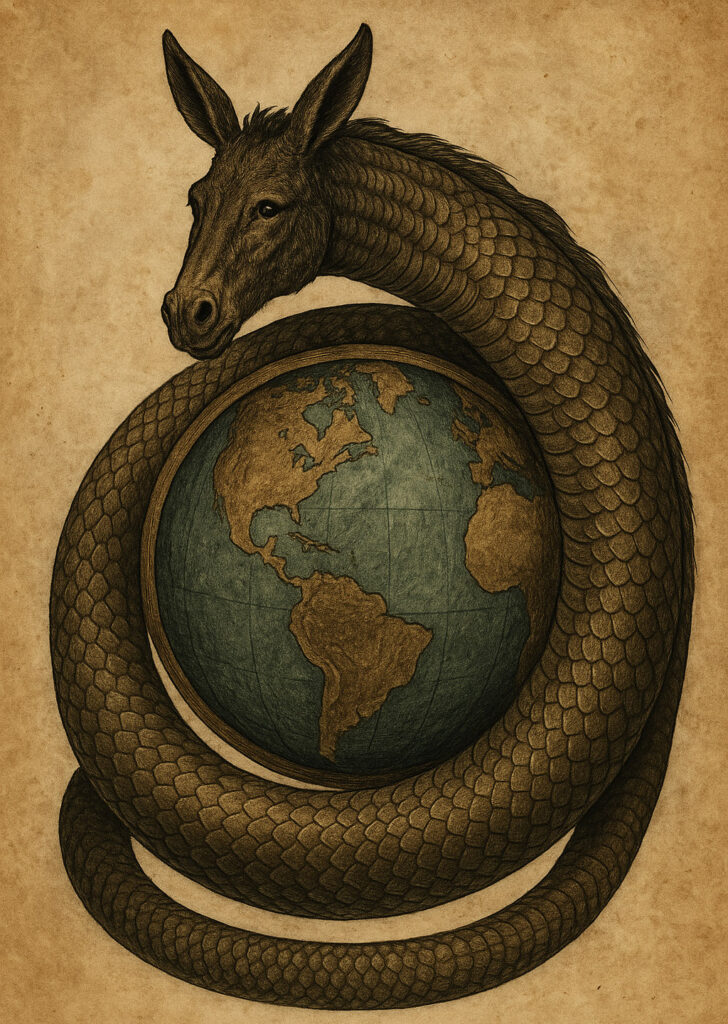

Элоай, Архонт ложного разума, правитель меркурианских сил с ослиной головой, придает этому дестрактору упорство привычки: «не изобретай, повторяй», «не думай, ищи». Под его влиянием мысль не ищет путь, а цепляется за любой уже проложенный маршрут. Отсюда «ослиная» голова Архонта как образ настойчивого, но бездумного следования тропой, где главное — идти, не задаваясь вопросами, куда и почему.

Приспосабливаемость Элоая начинается с экономии ментальных усилий. Он быстро находит способы оптимизации мышления, переводит сознание в режим «энергосбережения», передавая рутинные процедуры – техническим средствам. Но по мере закрепления этот навык становится нормой выбора, сознание прочно приучается выбирать ход с наименьшим сопротивлением. В психике это формирует последовательность простых шагов: сперва меркурианский поток фиксирует результат удачной адаптации: «так сработало». Затем он переносит этот шаблон на сходные ситуации, постепенно сужая пространство вариантов действий до «того, что уже однажды получилось». После нескольких таких циклов выбор вообще перестает ощущаться как выбор и, фактически, становится рефлективным. Так формируется привычка «не идти в глубину, если задача решается коротко», даже когда «кратко» означает «поверхностно».

Эта же приспосабливаемость перенастраивает и мотивационные схемы. Подкреплением становятся не новые связи и открытия, а стабильная предсказуемость и быстрое снятие напряжения. Когнитивная система начинает вознаграждать себя за отсутствие дискомфорта незнания, а не за реальное преодоление его. На уровне внутренних механизмов это проявляется как переобучение «контуров вознаграждения»: меньше дофамина за поиск, больше — за подтверждение алгоритмом, привычным действием, известным решением. Возникает «толерантность к готовым ответам» и нетерпимость к промежуточной неопределенности, без которой не бывает действительного понимания. Так Элоай постепенно подавляет не только желание узнавать (это работа Марбаса), но и саму волю к узнаванию: «вопрос» перестает подниматься изнутри, поскольку сознание научилось достаточно быстро и гладко его «разряжать».

Для того, чтобы придать достоверность своим влияниям, Элоай переименовывает любопытство — в «неэффективность», детальную проверку — в «перфекционизм», задержку внимания — в «риск опоздать». Так процедурное становится ценнее познавательного, а «правильно выполненная инструкция» — эквивалентом понимания, а все убеждения и привычки сознания начинают подкреплять именно приспособительный выбор, а не исследовательский. В такой системе любая попытка сойти с проторенной колеи уже начинает восприниматься как излишек и даже нарушение.

Поэтому в гоэтической диагностике активность Элоая можно заметить по двум сдвигам: воля к узнаванию подменена волей к «безошибочной процедуре», а критерий «хорошо» сводится к «без усилий и с первого раза».

В таком состоянии сознания матрице Марбаса уже легко проявиться. Она отвлекает сознание от желания узнавать, переводя познание — в управляемость; Элоай удерживает сознание в этом режиме, приучая выбирать наименьшее сопротивление и подавляя сам импульс держать вопрос открытым до его реального разрешения.

Активация Марбаса в сознании начинается с внимания на усталости, страхе ошибки, дефиците времени, стыде задать «глупый вопрос». Тогда слышится (словно бы собственная) мысль: «зачем изобретать велосипед; посмотрим, что говорит сеть; подстрахуемся рекомендациями; спросим у модели». И это действительно звучит разумно там, где речь идет о простых, «линейных» вопросах и информации. Однако далее демон постепенно и незаметно подменяет понятийную систему: «понять» превращается в «найти убедительную формулировку», «исследовать» — в «провести поисковые операции», «проверить» — в «сверить с контекстом». Так постепенно когнитивный рефлекс переключается на внешние источники: при затруднении разум не хочет напрягаться, а рука «сама собой» тянется не к первоисточникам или эксперименту, а к поисковой строке или запросу ИИ. Понятно, что так нетрудно генерировать большое количество кажущихся достоверными ответов. И эти успехи в скорости и снижении видимых ошибок подкрепляются похвалой и метриками, и новая норма закрепляется как «профессионализм» или «экспертность». На этом этапе зарождается иллюзия полноты знаний: картина кажется цельной, поскольку неудобные или противоречивые элементы системно исключаются. За этим следует и перенастройка идентичности; желание действительно узнать подменяется желанием найти кажущийся верным ответ. Развивается стойкая неприязнь к неопределенности как к «неэффективности» и «перфекционизму», а любопытство переименовывается в «стремление тратить время впустую».

Так Марбас блокирует желание узнавать, а Элоай закрепляет привычку повторять, снижает переносимость незнания и задержки. В результате даже слабые импульсы к исследованию встречают внутреннее сопротивление: «зачем, если уже всё придумали; нет смысла идти вглубь; это непозволительная роскошь». Люцифуг же наслаивает на это представление иллюзию цельности и здравого смысла материального: «Всё ясно и работает» — следовательно, «мир понятен», а ты – умен и успешен. На таком фоне любая попытка расширить карту выглядит неуместным и даже опасным излишеством. Так и формируется цифровое невежество — паралич внутреннего движения к реальному знанию.

При этом важно отделить две часто путаемые вещи: технологическую компетентность и когнитивную активность. Марбас активно наращивает первую и гасит вторую. Человек может блестяще владеть инструментами, знать правила и регламенты, уметь «делать под ключ» — и при этом давно не задавать вопросов. Это и есть функциональная «мудрость ремесла», о которой говорят Гримуары: она ценна в строительстве мостов и запуске механизмов, но становится ядом там, где мост объявляют миром, а систему — истиной. В этом токсичном режиме можно годами успешно руководить проектами и институтами, оставаясь в состоянии глубокого невежества: мир снаружи работает, но внутри сознание его больше не познает, хотя им управляет.

Диагностировать активность Марбаса можно по ряду характерных признаков. Первый признак — смещение источника доказательства: «таков ответ системы» вместо «таков результат опыта/выводов». Второй признак – сужение горизонта сознания: «дальше не полезем, это непрактично». Третий – нарушение поставновки целей: просто «чтобы работало» вместо «чтобы понимать, почему работает».

Для противостояния дестрактору «невежества цифровой эпохи» простого стремления «думать самим» недостаточно: Люцифуг, Марбас и Элоай закрепляют не одну привычку, а целую паутину, заковывающую сознание.

Поэтому необходимо разрывать их путы сразу в нескольких направлениях. Во-первых, нужно заново учиться задавать вопросы. Очень важно желать «докопаться до источника», найти глубинную причину или двигатель того или иного процесса или явления, а не просто найти внешнее объяснение. Умение ставить правильные вопросы – вообще ключевая способность человеческого сознания, искать, познавать, не довольствуясь поверхностным пониманием – это естественная черта природы сознания, ей нужно только не мешать проявляться.

В учебной и исследовательской практике полезно намеренно оставлять «пробелы» — зоны, которые нельзя закрыть вторичными объяснениями. Для их разрешения необходимо «идти вручную»: прочитать первоисточник вместо пересказа, пересчитать без калькулятора, повторить эксперимент своими руками и так далее. В образовательной практике важно оценивать путь рассуждения, работу с первоисточниками, умение обозначить пределы знания.

Кроме того, полезно самостоятельно формулировать вопрос до поискового запроса и проверять ответ — после: что именно искали и что именно нашли, где границы применимости найденного.

Еще одним важным умением, помогающим противостоять дестрактору скрытого невежества, является восстановление переносимости неопределенности. Следует понимать, что неопределённость – это исходное, базовое состояние мира, в которой рождается новое знание.

Все эти умения, фактически возвращают законное место Гению Махасиах. Его исходная природа — поддерживать способность спрашивать и собирать. Соответственно, он помогает выстроить такую форму работы сознания, в которой вопрос имеет право задаваться дольше, чем это удобно, «принято» или комфортно.

Конечно же, технические средства поиска и обобщения информации можно и даже нужно использовать, однако важно не отдавать им функции мышления. Их задача — ускорять сбор фактов, расширять охват источников и помогать проверять гипотезы; однако при этом задача самого сознания — формулировать вопросы, строить и пересобирать модели, делать выводы и принимать за них ответственность. Понятно, что в скором будущем все это смогут делать и машинные носители сознания, однако это не означает, что человеку нужно или можно отказаться от самостоятельной активности разума. Живое мышление — это не только вычисление, но и выбор целей, допущений и критериев достаточности; и именно здесь лежит эпистемологическая ответственность, которую алгоритм по определению не несет. Без постоянного внутреннего процесса познания деградирует сам субъект, «понимание» подменяется информированностью, и когнитивная энергия лишь рассеивается, питая хищников клиппот и Промежутка.

Кроме того, как мы уже упоминали, правильное сосуществование с машинами как раз требует сильного человеческого мышления: постановки нетривиальных задач, проверки границ применимости, идентификации слепых зон данных и алгоритмов. Поэтому верная стратегия — не уступать функцию мышления, а перераспределять труд, когда машины успешны в быстроте мышления, охвате, рутинных проверках; однако человек должен быть способен формулировать вопросы и оценивать ответы, строить модели, выбирать и определять ценности, выдерживать неопределенности. Так инструменты остаются инструментами, а мышление — собственной функцией сознания, и ни Элоай, ни Марбас не получают права закрывать вопрос до его настоящего разрешения. Тогда неведение, даже опираясь на цифровые мощности, осознается как патология, а не как норма или даже преимущество.

Здравствуйте. Спасибо за статью.

Очень больная и печальная тема на самом деле. Довольно редко можно встретить человека способного на конструктивный диалог.

Когда пытаешься притянуть к конкретике или даже какую-то минимальную проверку бросить сразу поднимают щиты, начинают друг друга защищать мол «а мне и так нравится». И почти всегда не имея аргументов это сведение к абстракции, какой-то народной мудрости. Каждому своё, субъективщина и т.д.

При том любопытно, что эта процедурность отрицает и другие процедуры, как нежелательное движение, и сводится часто именно к этим обобщениям, хотя казалось бы, готовые рецепты могут быть достаточно удобны. Но нет, нам нравится как квадрат катится)

Энмеркар, это очень активная статья . Спасибо Вам.