Великий бог Пан: преодоление отдельности

Пана-всемирье зову, Пастуха, целокупность вселенной,

Небо, и море, и тверди земной всеобъятное царство,

И негасимый огонь; ибо все это – вотчина Пана.

Вскачь, блаженный, гряди, скороход, козопас, сопрестольный

Орам, вакхант, исступление любящий, звездный, по струнам

Космоса бьющий, рождающий лад и гармонию песни.

Ты защищаешь от призраков, сам же для смертных ужасен,

Любишь места водопоев пастушеских, козьи, воловьи.

Зоркий охотник, возлюбленный Эхо, родитель пресветлый

Зелени, с нимфами пляшущий, многоименный всеотче,

Животворящий и плодоносящий Пэан-космократор,

Гротолюбивый, свирепый, воистину Зевс ты Рогатый.

Власти твоей покоряется ширь бесконечная Геи,

Глубь Океана, что землю потоком своим обнимает,

Воздуха область, что общую пищу живущим рождает,

И нестихающий ярый огонь, вседвиженье и радость.

Всё это в длани твоей, всё послушно твоим повеленьям,

Всё изменяет природу свою, если только прикажешь,

Рода людского и космоса целого мудрый кормилец.

Ныне, блаженный, вакхант исступленный, приди к возлияньям

Нашим священным, подай нам прекрасное жизни свершенье,

Ужас панический прочь, за границы земли прогоняя.

(Орфический гимн Пану)

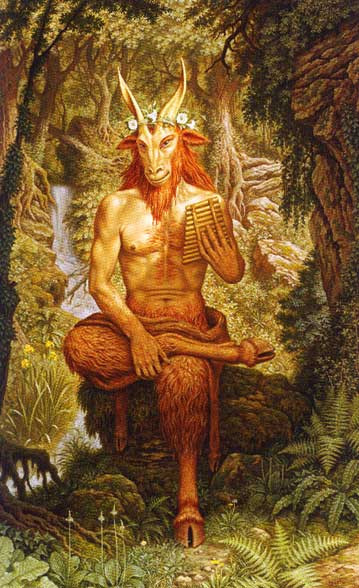

Среди неоднозначных образов, имеющих как Макро-, так и Психокосмическое ключевое значение, видное место принадлежит Великому Козлоногому богу – Пану, которого в широкой литературе нередко умаляют до «пастушьего бога», хотя греки чтили его наравне с Зевсом и Аполлоном, а маги – от орфиков до телемитов – воспевали в своих гимнах.

Мифология Пана весьма разнородна – его описывают то как одного из «младших» богов, сына Гермеса, то – как сына (или даже молочного брата а то – и как альтер эго) Зевса, а в наиболее эзотерических представлениях – считают Древним, Саморожденным Принципом Всеединства, проявляющим себя как хтоническая, пред-разумная (а потому – предстающая как животная) основа самого потока жизни.

Для Кроули (на похоронах которого, как известно, читали именно его «Гимн Пану») Козлоногий бог – олицетворение самого Желания, двигателя жизни и всего мирового процесса.

Среди мифологических черт Пана обратим внимание на несколько важных:

- Все мифы сходятся в том, что боги не чувствуют никакого превосходства над Паном, несмотря на его «уродливый» облик;

- Пан может то, что не под силу даже Зевсу – нагонять «панику» — коллективный неконтролируемый страх – даже на титанов;

- Пан противостоит (а иногда дополняет) Эроту;

- Пан всегда в движении, он не знает остановок, лишь ненадолго засыпая в полдень – самое «ясное» время суток.

Таким образом, по самой своей природе Пан выражает объединяющее начало природы: будучи даже рассмотрен как «пастух», в самой «нижней» своей ипостаси, он все равно выполняет функцию удерживания отдельных элементов (коз, овец) в виде совокупности, целостности («стада»). В этом смысле Пан, конечно, близок образам кельтского Кернунноса и славянского Велеса. Еще более выражена эта черта в коллективной панике, которую может насылать этот бог – существа забывают обо всем, и, объятые ужасом, также несутся единым потоком прочь от источника своего страха. В этом смысле можно провести параллель с так называемым «водным перемирием», когда во время засушливого сезона хищники и их жертвы мирно пьют воду из последних оставшихся водоемов. Согласно римскому мифографу Гаю Гигину («Когда боги были в Египте, страшась огромного Тифона, Пан велел им превратиться в диких зверей, чтобы легче было обмануть его»), именно от Пана исходят зооморфные (то есть, неродственные человеческому) образы богов.

Поскольку именно отдельность, противопоставление одной части мироздания, одного существа – другим, лежит в основе дисгармоничности существования и является причиной множества дестракторов, образ Пана для мага может быть мощным трансформационным инструментом, помогающим преодолеть деструктивные проявления самовыделения и вернуть его в состояние процесса, потока, рассмотренного в одном из его индивидуальных сечений.

Если сознанию удается отыскать, идентифицировать ту силу, которая объектируется в образе Пана, оно может индуцировать ее и в себе самом, таким образом, переходя от существования в раздробленности к движению в Потоке.

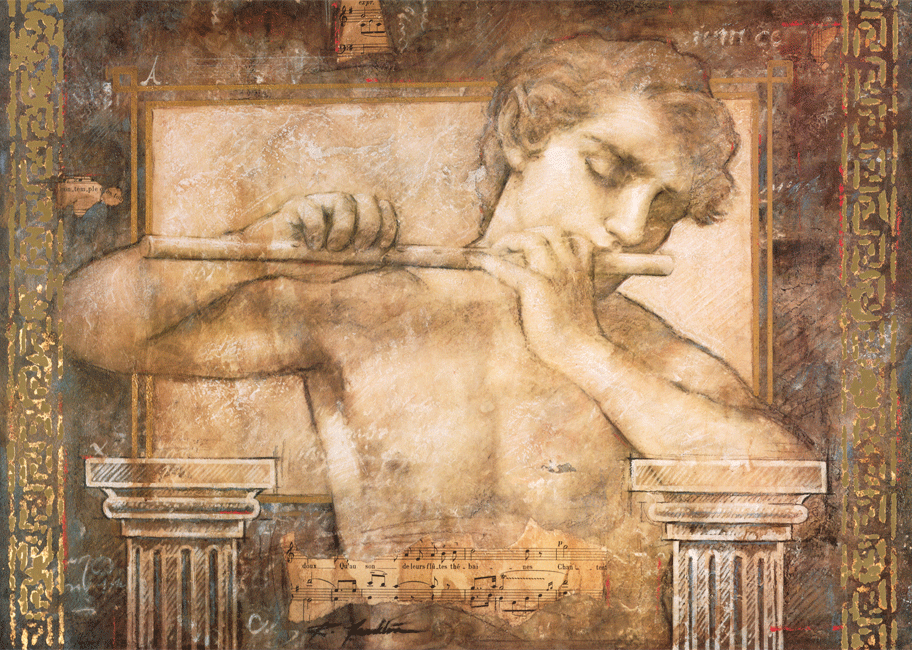

В этом смысле Пан (как альтернатива Эросу) выражает именно неслиянное, «квантовое» движение потока отдельных элементов, не противопоставляющих себя друг другу, но интегрированных в общее поле. Если Эрос (как полный антипод Нахаша) все-таки вызывает стремление к слиянию, полному объединению элементов, то Пан оставляет за ними возможность самовыражения, самоопределения, и в этом – проявление его «герметической» (то есть, сродственной дифференцирующему началу) природы. Недаром, согласно мифам, именно Пан научил Аполлона прорицаниям – для того, чтобы проявить интуитивные способности, разуму необходима определенная интегративная способность.

Образ Пана — это «мужское объединение», в том смысле, что оно сочетается с идентификацией, определением, не подразумевает растворения и поглощения. Именно в этом смысле Пана одновременно считали и богом мрака, ночным богом, засыпающим в полдень, и дневной силой, соперничающей с Аполлоном. Многие образы Козлоногого подчеркивают эту его «фалличность», а многочисленные мифы о влюбленностях Пана в различных нимф дополняют представление об экспансивном характере его силы.

Для того, чтобы преодолеть силу самопротивопоставления, и не впасть при этом в растворение, необходимо обнаружить и актуализировать в сознании то стремление к симфоничности, синархии, которое так ярко выражено в образе Пана (недаром именно Пан – изобретатель семинотной свирели). При этом, конечно, для равновесия и гармонии этого потока необходимо и ощущение космичности, упорядоченности, иерархичности (которое отражается в образе Зевса), и четкое понимание происходящего (которое придает Аполлон).

Таким образом, для мага, центрирующего свое сознание на восприятии единства в многообразии, ценящего разнообразие, но и не отрицающего единства, образ Пана и следующие из него принципы оказываются ценнейшим инструментом для актуализации в себе силы плеромности, стремления к «слиянию без смешения».

Прикосновение Пана может случится, когда на некоторый миг в сознании утрачивается базовое разделение на объект и субъект и мир природы начинает переживаться не как отдельное от человека поле объектов, а как единая, живая, а значит и опасная субстанция, с которой человеческая душа становится на этот миг крепко сцепленной. И холодок страха по спине ночью в лесу — это признаки приближения Пана, когда мир человека начинает «останавливаться», защитные стены эго начинают исчезать и вдруг обнаруживается, что ты — лишь один из множества отростков мира, накрепко скрепленный с ним приводными ремнями инстинктов, а вовсе не какая-то самостоятельная отдельная единица, как в этом уверено сознание. Пребывая в таком состоянии, состоянии слияния с природой, человек и может увидеть всяких лесовиков, русалок, кикимор и иные проявления природных духов. А те, в свою очередь, могут увидеть человека, ведь он становится более не защищен от них посредством разделения миров. И далеко не всегда такой опыт — это опыт пребывания в гармонии с природой. Ведь, как в стихотворении Заболоцкого, природа не знает о добре и зле, о жизни и смерти — для неё это все единый водоворот. Эти категории вводит сознание, которое в этот момент утрачивается:

Лодейников склонился над листами,

И в этот миг привиделся ему

Огромный червь, железными зубами

Схвативший лист и прянувший во тьму.

Так вот она, гармония природы,

Так вот они, ночные голоса!

Так вот о чем шумят во мраке воды,

О чем, вздыхая, шепчутся леса!

Лодейников прислушался. Над садом

Шел смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.

Жук ел траву, жука клевала птица,

Хорек пил мозг из птичьей головы,

И страхом перекошенные лица

Ночных существ смотрели из травы.

Природы вековечная давильня

Соединяла смерть и бытие

В один клубок, но мысль была бессильна

Соединить два таинства ее.

И, насколько я понял, эта завеса, отделяющая человека от мира — это и есть та завеса, что истончается, например, на Самайн. А смыслом охоты на силу тогда является то, как человек сумеет интегрировать и непротиворечиво включить в структуру своего сознания те, до сей поры чуждые ему элементы, с которыми ему довелось соприкоснуться переживая подобный опыт, не позволяя им себя разрушить и ослабить свою самоидентификацию, вызвав потерю силы и, в то же время, суметь включить их в свой мир ?

Так получается пан это персонифицированный образ всего сущего ? Или это больше к бафомету. Можно ли Пана сравнить с ДАО ?

Дао, Дхарма — это безликий «Порядок вещей», это сумма всех сил и взаимодействий, причем в их наиболее полном проявлении.

Пан — это олицетворение всеединства имманентной составляющей жизни, то есть — всех тел и их проявлений.

Сложновато для понимания)). Помню в одной из статей вы применяли термин «кипящая сингулярность» касательно Бездны (уже точно не помню какой, вроде касательно силы Шакти). Это применимо к Пану? Какк я понимаю это словосочетание. Кипящий значит имманетный. Сингулярность схождение в точку, но это точка особая -она динамична и не положена в одном месте (точнее места та и нету -оно «виртуально»). А само приближение к этой точке бесконечно как движение по асимптотическая кривой. Грубый физикальный пример водоворот в раковине или ураган. С другой сторы если рассматривать жизнь то размеренная пульсация, чтобы что либо пульсировало должно быть наличие внешнего и внутреннего. Можно ли две выше описанные модели отнести к пану ?

Великий поток силы. «Тяга» между Отцом и матерью это еще не есть ДАО ? Или это как раз и есть ДАО?

В этих терминах можно сказать, что «Дао» — это внутренняя основа, структурирующий фактор или логос Великого Потока Силы.

Отец это и есть основа всего. Общаясь с ним вы почувствуете, что » Отцом » Он назван именно поэтому, как ощущение нашего сущего начала.